この百年余りの間、台湾と日本は、地理的に近いことと複雑な歴史を背景にして、空間的にも時間的にも交差し合い、深い絆を結んできた。植民地統治の観点からすると、日本政府は高圧的に台湾を傷つけてきた。政治体制の管理以外では、両国の優秀な政治エリートや知識層たちは、時代思潮の流れに沿って思想的に対立して争うこともあれば、抵抗し合って、それを受け入れることもあった。そして、人々の日常生活に根ざした文化的な要素、例えば言語や風習、衣食住、流行、娯楽などがどのように影響し合い、長い歳月を経て洗練され薫陶されていくことで、それがいかにして人々の人生の記憶および成長の経験の一部分になっていったのかを見ることが、台日交流を考える際の原点にはある。「見てみる」と「考えてみるる」というエリアの後に、最後の「恋してみる」というエリアでは、感性と人情の面から見て、両国の日常生活での触れ合いや気持ちが解け合っていくことに注目して、台日の文化交流がどのように両国の社会の奥深くまで浸透していったのか、またどのように生活の場に刻み込まれていったのかを見ていきたい。文学作品やオーディオ・ヴィジュアル・メディア、旅行や踏査、郷土調査などをとおして、波動の時代に両国の人々が歩んできた軌跡と、その軌跡に沿った綺麗な風景をご覧ください。

-

-

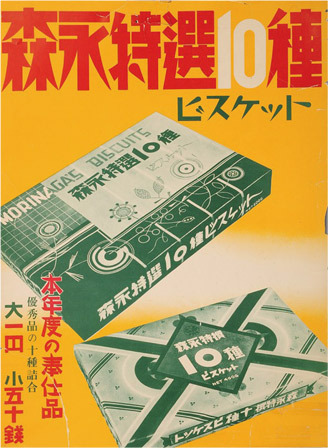

今日まで、日常生活では、固有名詞や空間秩序に至るまで私達が気付かないだけでも日本植民地時代から植え付けられてきた様々な生活習慣があった。例を挙げてみると、料理の際に味付けに用いる「味の素」や、子供の頃に大好きだった「森永キャラメル」、熱狂的な「野球鑑賞」、暇な時に興じた「麻雀」、「レコード鑑賞」、異国情緒に溢れる「コーヒー」、「洋食」などがそうであった。そして同じように、飲食店の台湾料理や喫茶店の台湾茶なども日本人に舌鼓を打たせた。戦後になると、アニメやコスプレ、ファッション、バラエティ、J−POP などをとおした文化交流も始まった。台日間の交流を表現するために、本コーナーは「日常的な風景、生活の内実」と「ファッション、メディアの記憶」という二つに分かれている。前者は素朴な日常風景のことであり、後者は眩い文化のファッションショーのことである。こういったものをとおして、文化の触れ合いやその影響が、どのようにして知らない間に共同体に植え込まれて生活スタイルに定着したのかがわかる。

-

•台湾歴史博物館 提供

•台湾歴史博物館 提供

-

•台湾歴史博物館 提供

•台湾歴史博物館 提供

-

日常的な風景、生活の内実

1895 年、日本人が台湾にやって来たことで、50 年間にも及ぶ植民地支配が始まると同時に、真新しい社会風潮と文化的な雰囲気がもたらされた。政治的転換や思想・意識の啓蒙だけでなく、現代的な都市化や曜日制の導入、交通機関の進歩をとおして、台湾社会に巨大な影響が与えられ、衣食住の習慣は変わり、近代的な時間という概念が確立されたのだった。生活パターンの変化だけでなく、建築様式や娯楽、大衆文化なども新たにされた。当時の知識層の若者の日記や新聞、広告などの新興メディアなどをとおして庶民の世相を浮かび上がらせることができる。これらを新たに振り返ってみると、いくら時代が変わっても、「ローカル化」された日本文化の痕跡は私達の周囲に散らばっており、台湾と日本の触れ合いの物語を静かに語っていることがわかる。

-

ファッション、メディアの記憶

1990 年代初頭に入り、『東京エレベーターガール』というドラマが台湾の日本ドラマ市場を開拓したが、その十数年後には、日本のマンガ『花より男子』が台湾でドラマ化されたものが日本に「逆輸入」され、中国語ブームに火を付けた。しかし、1970 年代にはすでに台湾人の欧陽菲菲やテレサ・テンが芸能活動を行っていたのだった。さらに遡ってみると、台湾で大流行した「黄昏的故郷」のオリジナル曲は日本の歌「赤い夕陽の故郷」であり、「孤女的願望」は日本の歌「花笠道中」からリメイクされたものだった。ポップ・カルチャーは大人の世界だけでなく、異空間からタイムマシンでやってきた『ドラえもん』(台湾では「機器貓小叮噹」や「多啦A 夢」と翻訳される)や大人気の萌えキャラクター「Hello Kitty」なども台湾人の子供の成長には欠かせなかった。

ファッションアイコンが溢れる音・映像メディアの世界では、台湾と日本の間でこのように複雑かつバラエティに富むポップ・カルチャーが触れ合い、頻繁にそして緊密に交流しあっていたことがわかる。

-

•台湾歴史博物館 提供

•台湾歴史博物館 提供

-

-

-

「天涯近隣の如し」のように進んできた「グローバル化」の時代では、国と国の距離が縮まり、旅行することもまたファッションの一つとなった。遊牧のような速い移動の中での、未知の異国の環境や気候の変化、旅の途中に出会った人や物事など、そのどれもが旅人の視界に衝撃を与え、内的世界の感応とバランスを混乱させ、自己と他者の差異を意識させるのである。日本植民地時代には、台湾で旅行を行う日本人―皇族や学者、エリート達などが後を絶たなかった。近年になると、台湾人が日本を旅行するのがブームとなった。遠いようで近い旅の経験は台日間でどのような触れ合いをもたらしたのか。「一歩ずつ、お互いの土地を訪問する」というコーナーで、作家、文学者・歴史家、文化観察者達の残したテクストの痕跡をとおして、台湾と日本の間における自然風景および民俗文化、風俗、文学、思想の集大成を覗いてみよう。

- •台湾歴史博物館 提供

美麗島(台湾)の声と横顔を読み取る•台湾歴史博物館 提供台湾の統治期から様々な身分の日本人旅行者が各々の期待と想像を膨らませ、それぞれ異なるスケールとルートで相次いで台湾を旅行した。植民地時代に台湾を訪ねた皇室のメンバーや学者・知識層達は異国情緒を楽しむか、もしくは植民地統治の管理・宣伝の目的で旅行を行った。戦後生まれの若者世代になると、台湾を訪ねることによって、昔の日本の面影が浮き彫りにされ、過ぎ去った国の痕跡を探ってみることが目的になる。心境はどうであれ、台湾に長期間滞在した日本人達によって書き残されたテクストをとおして、台湾人自身が「見えていなかった」自己が発見され、日本人旅行者の足跡が残された観光スポットも観光のブームになるのである。このように、故郷と異郷が相互に照らし合うことによって、お互いがアジアないし世界に対する新しい認識と理解を構築することができるだろう。

-

東瀛(日本)の民俗文化と自然風景を踏査する

台湾人にとって日本統治期は「制度化の旅」の始まりであり、日本旅行ブームによって「日本の土地」を旅行することは特殊な異文化体験となった。旅行システムの新興及び旅行の普及によって旅は「一個人の冒険」だけでなく、レジャーの一つとなった。

お花見、紅葉狩り、雪見などを目的にして、戦後の台湾人は日本を旅行するようになった。それは1979年に台湾で海外旅行の規制が緩和されたことに遡ることができる。交通の便利さもあって、近年、日本を訪れた台湾人は年に百万人以上にのぼる。地縁の条件以外にも、台湾が日本に「親しみ」を持っている心理が働いているのであろう。

旅行では、単に食べたり飲んだりすること以外に、じっくりと旅の真骨頂を味わうこともできる。これからは「東瀛(日本)を踏査する」というテーマで、作家の筆によって書かれた日本を紹介し、旅人の心や文学の観察眼がどのように東洋の風情を描き出したかを見てみよう。

-

•陳柏淳 提供

•陳柏淳 提供

-

-

-

現在、台湾と日本は政治上、実質的には国交がないが、両国が強い親近感と信頼感で繋がっているのは疑いのよう事実である。このような友情のふれ合いには、歴史的な背景があるだけでなく、文化的な面、価値観、そして生活経験の浸透に基づいており、素朴で単純に一般市民によるものであるという色彩が濃い。「相思相愛という名の友情」のコーナーでは、知性と感性に富むテクストをとおして、台日間において如何に親しみや憧憬を持ちながら分かり合えたかを物語っている。これらのテクストは、様々な背景を持つ著者によって書かれており、その著者には日本のファッションアイコンに憧れを持つ「哈日族」(日本好きの若者層)や、日本の民族性に深い理解を持つ「知日派」(親日派)、日本統治期に台湾で生まれ育った「湾生」、3・11 東日本大震災の際に義援金を送ってくれた台湾に感謝の念を抱いている日本人などがいる。これらの著者はそれぞれの感情と記憶をとおして、心の奥に潜む深い情念と切実な思いをテクストに書き下ろした。ここで主張された「国民の外交」は、カラフルで絢爛な万華鏡のように、台湾人と日本人の間で築き上げられてきた豊かで具体的な友情の風貌を照らしてくれるだろう。

-

「哈日病」(日本マニア)から「知日派」(親日派)へ

1996年、漫画家、阿杏の『早安日本』(おはよう日本)という四コママンガにおいて初めて「哈日病」(日本マニア)という言葉が用いられた。それ以降、「哈日」という言葉が流行し、生活や娯楽、思想など様々な面において日本の文化に憧れを持って真似をする社会現象を指すようになった。もちろん、台湾が日本に対してこれほど「ぞっこん」になっているのは1990年に始まったことではなく、もっと早い時期からその傾向があったはずである。社会情勢の変化とともに、台湾人は日本の文化を羨望し、憧憬することに留まらず、日本特有の文化伝統や財政状況などについても分析し、理解しようとした。このことが自らを反省し、鑑みる材料となったのだった。そこで「日本を理解している」、「日本を知っている」ような「知日派」(日本通)が生まれたのである。ここでは、台湾人の「哈日」と「知日」という考え方をもとにして、日本について私達は何が「哈」(好き)で、また何を「知」っているのかを読者とともにチェックしてみよう。

-

「台湾を思う」と「台湾に親しむ」 という感情•田澤文化 提供富永勝「台湾はもう忘れられない、やっぱり幼少時代を過ごしたその思い出はものすごく頭の中に残っておりますね。やっぱり夢にでも出てきますよ。」

竹中信子「蘇澳はね、私、あの…とにかく祖父の代、それから親の代ね、私達三代をお世話になっているところなんですよね。心の底から台湾という土地に感謝しきれないほどの想いがあります」 — 田中実加『湾生帰郷物語』

1895年から1946年までの間に台湾で生まれた日本人は「湾生」と呼ばれている。彼らは第二次世界大戦の終戦とともに日本に引き上げたが、生まれ育った台湾は、いつまでも心の底にひきずり込むような郷愁となっている。2011年3月11日、日本の東北で大震災が起き、津波にも襲われたが、台湾人はこの大震災に対して深い関心を寄せ、実際に援助も行った。これをきっかけにして、日本人は「近い隣人」の友情にこれまでにないほどの強い感銘を受けた。湾生世代から3・11の震災世代まで、多くの日本人が歴史の大きな歯車に巻き込まれており、程度こそ異なるが皆、台湾の運命と接点を持つことになったのだ。これを書き継いでいくことは、彼らの台湾に対する恋慕の情を語り継ぐことだけでなく、「台湾を認識する」ことへの努力にもなるだろう。

-